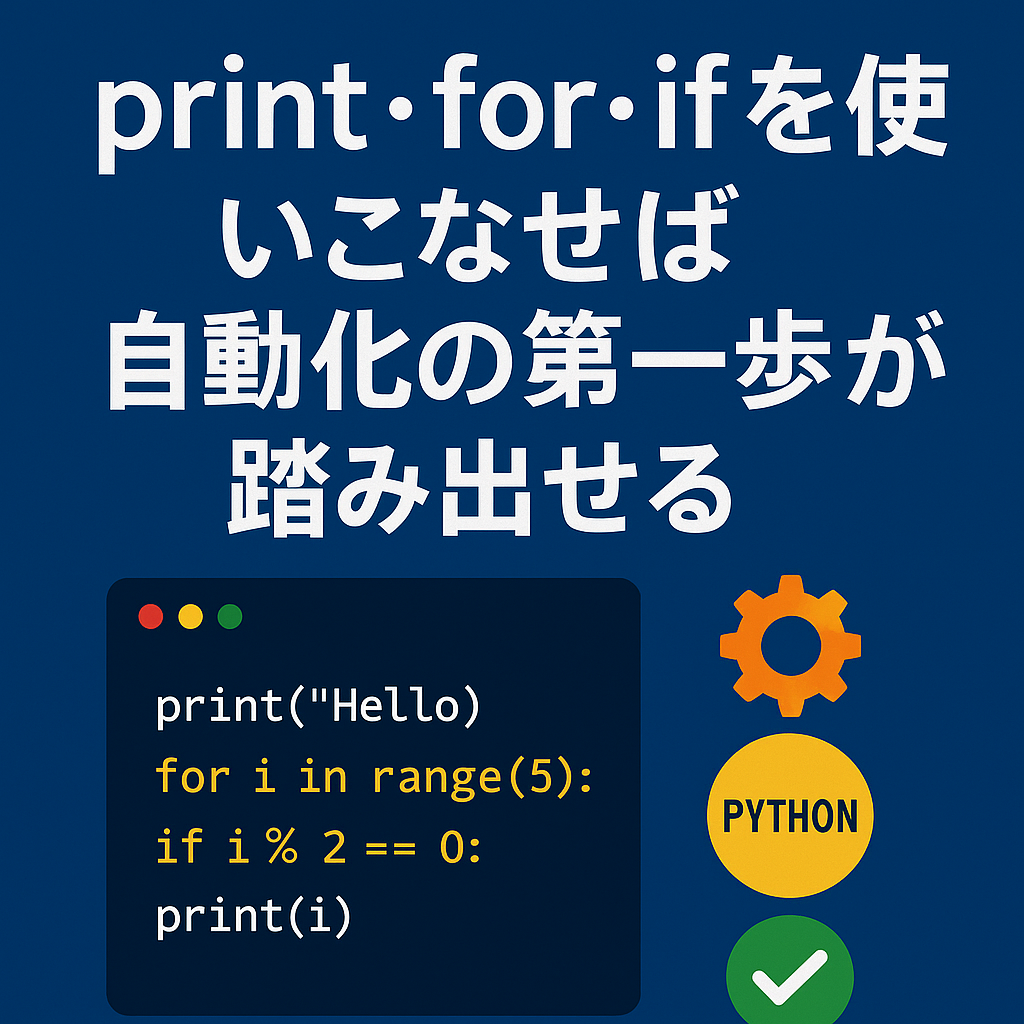

Pythonを始めたばかりの頃、いちばん最初に覚えるのが「print」「for」「if」ではないでしょうか。

でも、実際にこれらをどう使えば「自動化」につながるのか、ピンとこない人も多いと思います。

私自身も、最初は「printで文字を出すだけじゃん」「for文って何に使うの?」と感じていました。

けれど、この3つを自由に組み合わせられるようになると、Pythonの世界が一気に広がります。

単なる“おまじない”だったコードが、まるで自分の手足のように動くようになるのです。

ここでは、初心者が最初に覚えるべき3つの基本構文「print」「for」「if」を通して、自動化の第一歩をやさしく解説していきます。

print文はPythonの“声”

まず最初に覚える「print」は、Pythonが“話すための口”です。

あなたが命令した内容を、画面上に「出力」する役割があります。

たとえば、次のように書いてみましょう。

print("こんにちは、Python!")

これだけで、Pythonが「こんにちは、Python!」と答えてくれます。

この瞬間、コンピュータと対話が始まるんです。

printはただの確認ツールではなく、あなたの思考をプログラムに伝える“翻訳者”でもあります。

エラーを見つけるときも、途中経過を確かめたいときも、printを入れることで「今、何が起きているか」を知ることができます。

自動化のコードを書くときも、途中で「print」を挟むことで動きを確認しながら安心して進められます。

for文で“繰り返し”を自動化する

次に覚えたいのが「for文」です。

これは「同じ作業を何回も繰り返してくれる命令」です。

人間が手で10回コピペするような作業を、Pythonなら一瞬で終わらせてくれます。

たとえば、1から5までの数字を順番に表示したいときは、次のように書きます。

for i in range(1, 6):

print(i)

実行すると、1〜5までの数字が順に出てきます。

range(1, 6) は「1から5まで」を意味します。

この仕組みを応用すれば、「毎日同じメールを送る」「フォルダ内のファイルを順番に処理する」といったこともできます。

つまり、「for文=作業の自動化の入り口」なんです。

慣れてきたら、for文の中にif文を組み合わせることで「条件付きの繰り返し」もできるようになります。

if文で“判断”を自動化する

if文は、プログラムに「考える力」を与えます。

「もし〇〇なら〜する」「そうでなければ〜しない」といった条件分岐を作ることができます。

たとえば、次のように書くとどうでしょうか。

temperature = 30

if temperature > 25:

print("今日は暑いですね!")

else:

print("今日は涼しいですね。")

このコードは、気温が25℃を超えているかどうかで出力を変えています。

人間なら自然にやっている「判断」を、Pythonにもさせているわけです。

if文を理解すれば、「条件によって結果を変える」ことができるようになります。

これは、自動化の中でも特に重要な考え方で、「この条件を満たしたときだけ処理を実行する」といったロジックに欠かせません。

組み合わせてこそ本領発揮!

ここまで見てきた3つの基本構文は、それぞれ単体でも便利ですが、組み合わせることで真価を発揮します。

たとえば、次のようなコードを見てください。

for i in range(1, 11):

if i % 2 == 0:

print(i, "は偶数です")

この短いプログラムは、1〜10までの数の中から「偶数」だけを判別して表示します。

for文が“繰り返し”を担当し、if文が“判断”を担当。

そしてprintが“結果を伝える”役割を果たしています。

まさに三位一体です。

このように、「繰り返す」「条件で分ける」「出力する」——これだけで、あなたの作業の多くは自動化の形に変えられます。

現実的な応用例:日常の作業をPythonに任せよう

「でも、これで何を自動化できるの?」と疑問に思うかもしれません。

具体例を見てみましょう。

たとえば、あなたが毎日ブログ記事のタイトルをCSVファイルから読み取って、1つずつSNSに投稿しているとします。

その場合、Pythonで次のような流れを作れます。

-

for文でCSV内の全タイトルを順番に読み込む

-

if文で空欄や重複をスキップする

-

printで投稿内容を確認しながら進行する

たったこれだけでも、毎日のルーティンを一瞬で終わらせることができます。

さらに、APIを使えば「printで確認」していた部分を「実際に投稿」するように拡張できます。

これが、自動化の基本ステップです。

初心者がつまずくポイントと対処法

Python初心者が最初につまずくのは、**インデント(字下げ)**です。

forやifの中で何をするかを示すために、スペースを入れる必要があります。

たとえば、次のようにインデントを忘れるとエラーになります。

for i in range(5):

print(i)

これを正しく書くと、こうなります。

for i in range(5):

print(i)

この「4つの半角スペース」がとても重要です。

インデントは「ここから中身ですよ」とPythonに教えるための合図なんですね。

慣れないうちは、エラーが出たときにprintを入れて「どこまで動いてる?」を確認するといいですよ。

print・for・ifをマスターすれば、自動化の基礎が完成する

結局のところ、自動化とは「同じことを繰り返す」「条件で分ける」「結果を出す」という3つの流れに集約されます。

それを実現するのが、まさにこの3つの構文です。

プログラミングの世界では、どんな複雑な処理もこの基本の延長線上にあります。

あなたが最初にこの3つをしっかり理解できれば、Excel作業の自動化も、SNS投稿のスケジューリングも、ファイル整理のスクリプト化も夢ではありません。

まとめ:最初の一歩を踏み出そう

「print・for・if」だけでできることなんて限られている…と思うかもしれません。

でも実際には、この3つを使いこなすだけで、自動化の第一歩を確実に踏み出せます。

最初は、ほんの小さなコードで構いません。

「printで確認」「forで繰り返し」「ifで判断」——これを意識して、少しずつ自分の生活に役立つプログラムを作ってみましょう。

一度でも“Pythonが自分の代わりに動いてくれた”瞬間を体験すると、その面白さにハマるはずです。

焦らず、ゆっくり。

今日の一行が、あなたの明日の自動化を生み出す第一歩になります。